「心得:是台灣都會區房地產之一,存在,就有祂的理由和意義,作者建立如生物學般的分類總表。」

- 作者從108種型態,挑出36種廟的透視~樹下冠、田中、梯田、半石中、海蝕洞中、池中、水上、電梯、停車場迴圈、市場、有露臺、透天厝邊、跨街、街屋、防火巷、轉角、室外梯、樓中、屋頂、電話亭、天橋下、寵物屋、圓環、路上、地下、貼牆、一坡三廟、升降、擋土牆、橋下、橋下廟群、畸零地、夾縫、公園、船廟、打帶跑廟、一樓七廟

- 廟,因為社會變遷而瘦身,因神明指示而改變路況地貌、因居民想要而有保留的理由,多元而有創意,成了台灣都市識別度最高的都市性狀~都市地景基因,在水泥叢林中演化。

- 文化.經濟.社會.環境.政府.人民,導致這樣的城市.現象.結果。

- 台灣的廟,見證老百姓資本的高度集中,是社會變遷的活化石,展現台灣人適應合法或不合法的韌性,然而由強烈信仰寄託和感情需求的那一代已隨時間凋零,曾在某年代與台灣人日常生活密不可分,雖然大多不符合現代建築美學標準,卻絕對符合神人供需關係的必然,然而年輕世代對於城市美好的想像,未來都市的發展將少有它們的存在。

- 廟的標配~廟體、金爐、香爐。選配~紅燈籠、供桌、廟公+里民空間。

- 台灣的資本,曾經爭先恐後向宗教建築高度集中,在早期台灣社會的善男信女會把建廟當成財富儲蓄的一種形式,無限精神報酬的投資工具,導致廟無所不在,可能有一段時間台灣最夯的行業就是建廟師傅。

- 許多廟尋求合法改建,但因處於曖昧鄉愿地帶,無法就地合法,只能持續到自然過往。

- 土地公代表的是生生不息的希望

- 大坑圓環廟於1962由居民集資落成,最早一開始只放三顆石頭就成了廟,後因都市發展神明不想搬走,便將廟保留在圓環裡,既是圓環又是公園

山山沐榆感想筆記@0761

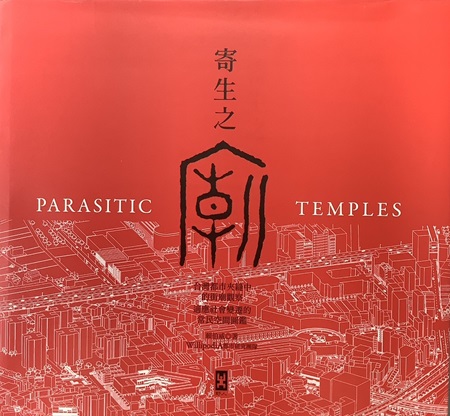

作者:賴伯威

出版社:野人文化股份有限公司